近年の日本の夏は,特に都市部で35℃を超える猛暑日も珍しくなくなりました。「酷暑」と呼ぶのにふさわしい暑さです。バードウォッチングの世界でもそもそも夏は鳥の観察には不向きとされています。生い茂った葉で鳥が隠れてしまうこと,さえずりが減って見つけにくくなること,春の渡りと秋の渡りの間の端境期に当たり,見られる鳥自体が少ないことなどがその理由でしたが,最近は「暑くて外での活動自体が危険であること」が理由に加わってしまうような状況です。それでも鳥が見たい!という人におすすめしたいのが,標高の高い場所での探鳥です。高標高の場所には,平地にはない探鳥のおもしろさがあります。今回はそれを紹介しましょう。

「標高の高い場所」といっても基準があいまいなので,ひとまず本州の1000〜1500mくらいの場所から話を始めましょう。こうした場所での探鳥のメリットは涼しいことです。一般に標高が100m上がると,気温は0.5〜1℃下がるといわれます。つまり標高1000mの地点では,平地よりも気温が6~10℃低くなります。平地の気温次第ではありますが,20℃を下回るということは,8月を基準にすると5月や10月の気温となり,過ごしやすくなります。

「標高を上げる=登山」という言葉が思い浮かびます。もちろん登山も楽しいアウトドアアクティビティの一つですが,装備を整える必要があったり,体力面で心配という人もいるでしょう。バードウォッチングが主目的である場合,気合を入れて登山をする必要は必ずしもありません。例えば日光の戦場ヶ原(栃木県)や上高地(長野県)のような場所は探鳥ポイントまで車などで簡単にアクセスできます。

さて,こうした標高の高い場所ではどんな鳥に出会えるのでしょう?大きく分けると「高地でも見られる平地の鳥」「高標高地でしか見られない鳥」になります。

「高地でも見られる平地の鳥」と書くと,「なんだ平地と同じか」と感じるかもしれませんが,実際には異なります。例えばルリビタキやキクイタダキ,ウソ

といった鳥は冬になると平地でも見られる鳥ですが,夏に観察したいなら標高の高い場所に行くのがおすすめです。これは「漂鳥(ひょうちょう)」と呼ばれる鳥の渡りパターンの一つで,多くの渡りは春に日本で繁殖し,冬は東南アジアなど南の地域で越冬する夏鳥のような水平(≒緯度を変える)移動ですが,漂鳥は垂直(≒高度を変える)移動になります。鳥たちは高標高の場所を繁殖地に選んでいるので,冬にはほとんど発しないさえずりを聞くことができたり,あざやかな夏羽(繁殖羽)を見られたりと,冬の観察とはひと味違うおもしろさがあります。

また,平地では8月にオオルリやキビタキ

を見ることは難しいのですが,気温が低く,季節が遅れて進む高地では,まだ繁殖が始まったばかりなのでさえずりがよく聞こえてきて発見しやすいということもあります。ほかにもノビタキやホオアカの夏羽,オオジシギやカッコウ類も高原でぜひ見たい鳥の一つでしょう。

もう一つの「高標高地でしか見られない鳥」は標高2500mくらいの高山帯まで登らないと観察できない,ライチョウやホシガラス,カヤクグリ,イワヒバリを指します。カヤクグリは冬に平地で稀に見られることもありますが,そのほかの鳥は一年中高標高地におり,感覚としては「いる場所に行かなければ見られない固有種」に近いです。高山帯は秋冬は雪に覆われてしまい,観察に行くこと自体が雪山登山のリスクになるため,春夏に観察するのがよいです。高山帯の鳥はあまり人に接することがないせいか,比較的に近距離で見られることが多く,ライチョウが足元すぐそばまで来たといった話もよく聞きます。

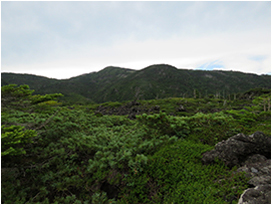

ライチョウやホシガラスがいる環境は,高い木が生えない「森林限界」を越える標高で,背の低いハイマツを中心とした植生です。そのため鳥たちはハイマツを利用した暮らしをしており,ライチョウは新芽を食べたり,休息する場所に使います。梢はカヤクグリのソングポストになり,実はホシガラスが貯食します。一方,イワヒバリはハイマツをあまり利用しないらしく,探すときはハイマツ帯そばの裸地を探すと見つかることが多いです。

標高の高い場所での探鳥は涼しいぶん,熱中症などのリスクは低いのですが,山地である以上,天候が急に変わりやすくなります。落雷や強風のほか,夏でも低温に注意が必要なことがあります。また,遊歩道や木道が整備されていても道幅が狭いことが多いため,転倒には十分注意することと,三脚を立てて道を占拠するなど,ほかの利用客の迷惑になるようなことはNGです。加えて近年は山地でのクマの出没が増えています。訪問先にビジターセンターなどがあれば,情報の収集を行い,単独行動を避けるようにしましょう。