スズメやカラス,ハトなど,誰もが知っている鳥の多くは「留鳥」です。一年中見られる留鳥は鳥の存在を身近に感じさせてくれますが,今回取りあげるツバメはどうでしょう?子どもから大人まで多くの人が知っている鳥の1つでありながら,留鳥ではなく,日本には繁殖のために春に渡来して秋ごろまで過ごす夏鳥,いわゆる「渡り鳥」です。越冬のために渡来するカモの仲間と並び,ツバメは私たちに鳥の渡りという現象を感じさせてくれる身近な鳥といえます。ただし,多くの人にとってツバメは「いつの間にか来て,いつの間にかいなくなっている」鳥でしょう。今回はそんなツバメの暮らしに注目します。

ツバメは分類上では「スズメ目ツバメ科」に属しており,同じグループは日本に現在,8種記録されています。多くはツバメと同じ夏鳥ですが,奄美大島以南の南西諸島にいるリュウキュウツバメは留鳥で,一年中観察することができます。ツバメの仲間の体形は独特で,大きくて長く,とがった翼に凹型(U〜V字型)の尾羽,短いけど幅広の嘴という点が共通しています。これはツバメの生活パターンに関係しており,体に対して大きな翼や凹型の尾羽は小回りの利く飛行,長い翼は渡りのときの長距離飛行に有利です。またとがった翼は高速飛行に長けた鳥の特徴であり,非常に巧みな飛行術をもった鳥であることがわかります。ただ,一般的にイメージされるほど高速で飛んでおらず,水平飛行で時速40km程度,降下時の最大で時速70km程度と,遅くはありませんが,ハヤブサのように時速数百kmで飛ぶというわけではありません。また,短くて幅の広い嘴は大きく開き,飛んでいる昆虫を捕らえるのに適しています。ツバメの独特な体形をよく観察すると,その暮らしぶりがかいま見えてきます。

日本へのツバメの飛来は九州で2月,本州で3月,北海道で4月と,南から北へと春の訪れを先導するかのようです。どこから来るのかというと,主にはインドネシアやフィリピンなどの東南アジアで,距離にして数千kmの旅となります。日本に飛来する目的は繁殖なので,休む間もなく繁殖の準備に入ります。雄はさかんに鳴きながら雌にアピールし,雄があらかじめ決めた巣の場所に雌が来れば,つがい成立となります。なお,つがいが成立しやすい,つまりは「モテる雄」の特徴が研究されていて,キーになるのは尾羽が長いこと,体が大きいこと,のどの赤色味が鮮やかなことなどで,雌はこれらの特徴を備えた雄を選ぶ傾向にあるようです。こうしてつがいが成立しても,雄が別の雌と交尾したり,逆に雌が別の雄を受け入れるといったことは比較的よく起きており,ある調査ではコロニー(集団営巣地)内の約3割の巣で,その巣の父親とは別の雄のDNAをもった雛がいたそうです。

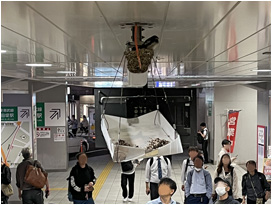

巣の場所が決まれば巣づくりです。ツバメの巣は建物の軒先や駅構内,橋の桁下など,とにかく人の出入りのある場所に作られることが大半です。本来の営巣場所は崖や洞窟の壁面ですが,人の生活圏に巣を作ることで,外敵から身を守ることにつながっているとされます。巣の材料は泥と枯草の茎やワラなどを混ぜたもので,おわん型の巣は私たちが最も目にしやすい鳥の巣の1つでしょう。ただ,こうして泥を主な材料にして巣を作る鳥は,ツバメの仲間だけの特徴です。巣材の確保には,適度に湿った泥とワラが同時に入手できる水田が理想的ですが,都市部だと水田だけでなく,土や泥の地面が少なく,乾いた土で巣をつくろうとして失敗したり,そもそも巣をつくれないといった住宅難も起きています。こうした事情があるため,巣の場所が狭い範囲に集中したり,あるいは古巣を積極的に再利用するということもよくあります。

巣ができれば交尾・産卵・育雛になります。ツバメは4〜6個の卵を産み,オスとメスが交代で約2週間抱卵し,ヒナが誕生します。ヒナは誕生してすぐに食物をねだり始めるため,親はひっきりなしに巣に昆虫などを運んできます。多いときで一日に300回運んできたという記録もあり,巣立ちまでは約20日かかるとされます。

ヒナは巣立ち後もしばらくは親からの給餌を受けますが,2週間ほどすると親から独立し,ヒナだけの集団をつくって暮らします。また,繁殖が終わった成鳥もこの集団に合流し,夏の中ごろにかけて,河原のヨシ原に巨大な集団ねぐらができます。ツバメたちはヨシのなるべく先のほうに止まって休みますが,これはネコやイタチ,ヘビといった天敵がもし上ってきても,すぐに気づける安全な場所として選んでいると考えられています。なお,ヨシ原以外にも繁華街やサービスエリアの樹木や電線など,外敵に襲われにくい場所でねぐらを作ります。生活の中心となる場所が変わり,身近に見られなくなるので「ツバメはいなくなった」と思われがちですが,越冬地への渡りはもう少し後,8月くらいから始まります。渡りは成鳥から出発し,その後に幼鳥が続いて10月ごろまでは続きます。渡り先は越冬地である東南アジア,春と同じく数千kmの旅路になります。越冬先の東南アジアは温暖で日本とは気候が異なり,年間を通じて稲作が行われているため,日中は水田などで採食,夜は集団ねぐらで休むという暮らしぶりです。さらに越冬中に換羽を行って羽を新しくし,春の日本への渡りに備えます。

なお,一部のツバメは秋に渡りをせず,日本に留まって越冬することが知られています。静岡県の浜名湖や茨城県の霞ケ浦の周辺では,越冬ツバメが見つかることがありますが,これは冬でも湖から水生昆虫が羽化し,それを食べて過ごせるからといわれています。身近な夏鳥として知られるツバメですが,周りの環境にうまく適応して暮らしていることがわかります。