冬の水辺はたくさんの水鳥たちでにぎわいます。いちばん目につくのはあざやかなオスの姿や大きな群れが目立つカモ類ですが,カモ類以外にも水面に浮かんでいる鳥はいます。水面に浮かんで休息,または採食する鳥を古い図鑑では総称して「游禽(ゆうきん)」と呼びますが,今回はこの游禽の中から,カモ以外で観察しやすい鳥たちを紹介しましょう。

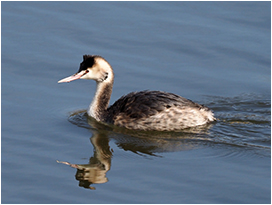

水面を見ていると割と頻繁に潜水をくり返す鳥が目につきます。体形は丸っこくて,尾羽がほとんど見えないこれらの鳥はカイツブリの仲間です(※)。日本では20種が知られ,「カイツブリ目カイツブリ科」というグループをつくっています。先に紹介したように潜水が得意で,逆に繁殖のときなどを除いて陸に上がるのを見ることはほぼありません。卵も水上に浮巣(うきす)をつくって産みます。足が体のかなり後方に付いているため,足こぎでの潜水では強力な推進力を出しますが,立ち上がるのは苦手です。

カイツブリ類で見る機会が多いのはカイツブリとカンムリカイツブリです。カイツブリは水鳥の中でもかなり小形で,日本最小のカモのコガモよりもさらに小さく,ムクドリ程度のサイズです。小さな体で頻繁に潜水して小魚やエビなどを食べます。一方のカンムリカイツブリはハシブトガラス程度と大形で,しかも大きな群れをつくることがあるので存在感があります。このカンムリカイツブリは近年数が増えていて,国内では1972年に青森県で初めて繁殖が確認されましたが,その後繁殖分布は拡大し続けています。

※痕跡的に尾羽は残っています

次の紹介するバンとオオバンは,ツル目クイナ科に分類されます。一般的にクイナの仲間は警戒心が強くあまり人前に姿を見せませんが,この両種は比較的よく見られ,特にオオバンは街なかの川でも簡単に見つかります。体は黒〜茶色と地味ですが,顔に特徴があり,バンは先が黄色のあざやかな赤い嘴,オオバンは嘴〜額が真っ白なのでよく目につきます。どちらかというとオオバンのほうがカモのように水面に浮かんでいることが多く,バンはクイナらしく陸を歩くところもよく見ます。その違いは足にも現れていて,バンの趾(あしゆび)は一般的な鳥と同じような形状ですが,オオバンの趾は両側に水かきのついた「弁足」という特殊な形で,泳ぐことも歩くことも両方得意です。

今でこそオオバンは身近な冬鳥の代表ですが,かつては比較的珍しい鳥でした。実際,1960年代の図鑑では関東の一部で留鳥,東北〜北海道では夏鳥,それ以外の地域は少数が越冬すると書かれています。しかし1990年代を境にオオバンは急増,越冬地は全国に拡大しています。その理由はまだわかっていないのですが,東アジア全体でオオバンの分布を考えると,中国の越冬地が洪水などで失われ,大きな群れの一部が日本に飛来したという説があります。

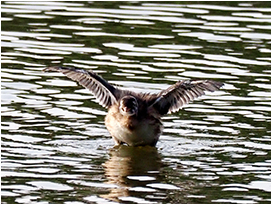

「カツオドリ目ウ科」の鳥であるウの仲間は,「鵜飼い」でも知られるようにすぐれた魚食の鳥です。日本には4種が知られており,最も身近なのはカワウ,鵜飼いで使われているのは主に海辺で暮らすウミウで,両者は外見がそっくりですが別種です。ウ類は先がカギ状になった長い嘴をもち,発達した水かきをもつ足で潜水して魚を捕らえます。潜水に特化した体の特徴は羽にもあり,羽のはっ水力(水を弾く力)がほかの鳥に比べると低くなっています。このため潜水時に羽が浮力を受けることがなく,長時間の効率的な潜水が可能になりますが,逆に羽が濡れたままだと体温維持や飛行に影響が出るため,よく陸に上がって翼を広げ,羽を乾かしているところが見られます。

カワウは高度経済成長期の河川改修や有害化学物質による水質汚染などが影響し,1970年代には全国で3,000羽しかおらず,絶滅の危機に瀕していました。現在はそれが急回復し,群れや繁殖コロニーが各地で見つかっています。急回復の理由はいろいろ指摘されていますが,1つには水質の改善,ほかには人が放流するアユを子育てに利用できたこと,ねぐらからの追い出しによって各地に分散して,そこで繁殖に成功したといった点が挙げられています。ちなみにカワウのおもしろいところに,特定の繁殖期をもたないという点があります。日長や気温などに関係なく,北海道から九州まで地域の魚資源の季節変化によって,柔軟に繁殖時期を変えているのです。

水面に浮かんでいる鳥は,見つけやすく動きもゆっくりとしています。どんな鳥がいるかじっくりと観察してみましょう。