寒くなってきたこの時期,夕方以降に街なかの駅や繁華街の付近で,騒々しい鳥の声を聞くことがあります。大半の通行人は特に関心もなく歩いていますが,そういった場所で街路樹や電線を見上げると,たくさんの鳥が止まっています。街なかで大きな群れを作る鳥といえば,ムクドリを筆頭にハクセキレイやスズメなど。このほかにも水辺にカモの群れがいたり,ハクチョウの群れの飛来が冬の風物詩としてニュースになったり,冬は鳥の群れを見る機会が多い季節です。今回はこの群れを見る楽しさを紹介しましょう。

鳥はよく群れを作りますが,その理由はシンプルで「安全」と「食物の確保」です。安全については,たくさんの数で群れていればその分「目」が増えるため,外敵の発見が早くなり逃げやすくなります。また仮に外敵の襲撃を受けたとしても,群れていれば自分が襲われる確率を下げることができます。これを「うすめの効果」と呼びます。

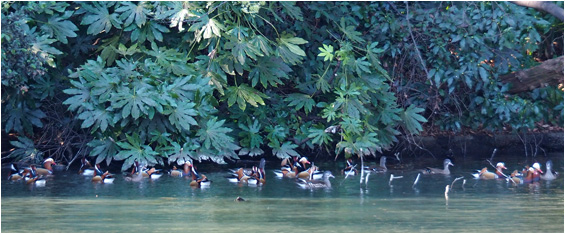

一方,食物の確保では,群れで魚を追い込んで食べるウや,集団で渦を巻くように泳いで水面を漂う藻を集めて食べるハシビロガモのように,群れならではの方法で効率よく食べ物を得ることができます。また,群れの中にたくさん食べて満腹な(=コンディションがよい)個体がいた場合,その個体についていけば自分もたくさん食べられるかもしれません。これは「情報センター仮説」といい,例えば夜に大きな群れでねぐらを作るカラスや,食物が少ない環境で暮らす大形の海ワシ類(オオワシ,オジロワシ)などが群れる理由として挙げられています。

なお,鳥の群れを見る機会は秋冬に増えてきます。というのも春夏は繁殖の時期,限られた生息場所や食物といった資源を巡って争うことが多く,群れるメリットはあまりありません(ただし,開けた環境で繁殖する水鳥では群れるほうが有利なため,大きな繁殖集団=コロニーを作ります)。

さて,鳥の群れの観察の魅力とは何でしょう。まず挙げたいのは「群れの迫力」です。ふだん生活する中で,生物の群れを見るとすれば昆虫か魚,あるいは鳥ですが,鳥はサイズが大きくて目につきやすく,その大群には迫力があります。鳥の群れが一斉に飛び立つ様子はさらに迫力があり,例えば数万羽のガン類の群れのねぐら立ちだと,その羽音は空気を揺さぶるような衝撃があり,飛んでいるときは「竿になり鍵になり」の言葉のような優雅さがあります。身近なところではムクドリの大群が夕暮れ空に描く複雑な形や,ウの群れの見事な編隊飛行が観察できます。

また,鳥の群れは基本的には1種,あるいは2~3種で構成されるケースが多いのですが,その中に時々,異なる種が混じっていることがあり,そういった「変わり種(だね)」を探すのも群れ観察の楽しさの1つです。例を挙げると鹿児島県出水市などで冬に1万羽を超える大群を作るツルは,その大半がマナヅルとナベヅルですが,中にはカナダヅルやクロヅル,アネハヅルといった別の種類は数羽混じっていることがあります。ほかにもコガモの群れの中にトモエガモや,マガンの群れの中のカリガネ,身近なところでは夏に群れているムクドリの中にコムクドリが混じっていることもあります。大きな群れの中でこういった変わり種を見つけることは根気のいる作業ですが,見つけたときの喜びは格別です。