2019年度,公益信託サントリー世界愛鳥基金は3980万円の助成を行いました

鳥を守る取り組みには,環境を整備したり,ケガをした鳥を保護したり,繁殖地を保全するといった,さまざまな種類があります。そのすべてに共通するのは,成果が出るまでに時間がかかること,そして多くの人の協力が必要なことです。活動を計画し,実行し,結果を報告する——この流れを続けていくことこそが鳥の保全では最も大切なことであり,今日もさまざまな団体が日夜,鳥と向き合っています。サントリー世界愛鳥基金は今年で30年目,これからもさまざまな団体の野鳥保護・調査活動を助成していきます。

2019年4月3日,サントリー世界愛鳥基金の活動助成金贈呈式が東京・学士会館にて行われました。

|

贈呈式は,運営委員のご紹介の後,サントリーホールディングス執行役員・コーポレートサステナビリティ推進本部長の福本ともみ氏,環境省自然環境局野生生物課長の堀上勝氏,運営委員長の塚本瑞天氏のご挨拶よりはじまり,各助成団体の発表が続きました。 |

2019年度 第30回贈呈式での記念撮影 |

|

1989年からスタートしたサントリー世界愛鳥基金は今年で30年目を迎えた。サントリーは自然の恵みを活かして事業を行っており,自然の変化に最も敏感な鳥を守ることで自然や人の暮らす環境の保護を守りたいという思いが愛鳥活動の原点になっている。これからも鳥たちを守るさまざまな活動が飛躍していけるように,末永く支援をしていきたい。 |

福本ともみ氏 |

|

サントリー世界愛鳥基金の,野生生物保護の推進に対する協力に感謝し,30回という長きにわたる活動に敬意を表したい。環境省では近年,海外などからの野生動物観光に関連して,野生生物に配慮した活動をしている団体を支援したり,観光収入が野生生物保護に活用されるような仕組みを検討している。新しい時代になっても,自然環境保全を基本として取り組まなければならないと考えている。 |

堀上勝氏 |

|

受賞はゴールではなく,助成金を有効に使ってそれぞれの活動を進めてほしい。サントリーの愛鳥活動の発展を祈念している。今回審査をしていて,活動の輪が広がっていることを感じ,心強く思う。 |

塚本瑞天氏 |

鳥類保護団体への活動助成部門 2019年度 助成プロジェクト一覧は こちら

クマタカは日本の森林生態系の頂点に立つ大形猛禽類ですが,絶滅危惧IB類に指定され,保護が急務となっています。国の拡大造林政策によって森林面積の約4割が人工林となった現在,人工林のスギにクマタカが営巣する例が急速に増えました。しかし,人工林の中のどのような環境で,どんな獲物を捕らえているかはほとんどわかっていません。クマタカ生態研究グループでは,繁殖ペアの特定や,食性,巣立ち雛を含むクマタカのハンティングの環境などを調査し,人工林に適応しはじめているクマタカの保全に有効な森林管理方法を取りまとめ,健全で生物多様性に富む森林再生に資することを目的とした活動を行っています。

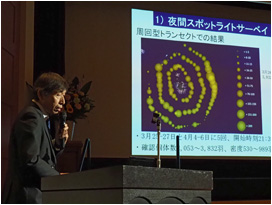

2018年はカンムリウミスズメのプロトコル(調査の手順・規定)の作成を目標に調査を行いました。その結果,宮崎県枇榔島周辺海域のカンムリウミスズメは,繁殖期の夜間,繁殖地からだいぶ離れた場所(繁殖地から2km以上)まで分布していることが確認されました。また,ライトを照射して個体数を数えるスポットライトサーベイでは,1回のカウントで平均して2,000羽以上が記録されました。なお,ひと晩の異なる調査時間帯に行ったカウント数に大きな違いは確認されませんでした。

2019年は昨年同様,島からの距離,調査の時間帯,時期について,数パターンのデータの収集,および蓄積を行う予定です。

コウノトリは北東アジアに生息する大形の水鳥で,全世界でわずか3,000羽と推定されています。日本では1970年代以降に絶滅し,ロシアと中国から個体を導入して増殖させてきました。2005年には兵庫県豊岡市で初めて放鳥されたのをきっかけに,野生復帰事業が本格的にスタートし,現在ではその輪がだんだんと広がってきています。

本調査では,日本で得ることが難しい海外のコウノトリの繁殖地や中継地,越冬地の保護活動の情報を収集し,日本のコウノトリ野生復帰事業に役立てることを目的にしています。具体的には,既存の文献の収集のほか,中国の研究者と協力し,現地での聞き取りを行いながら,最新情報の収集と整理をします。

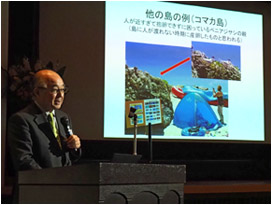

ベニアジサシやエリグロアジサシは,世界各地で数が減少しており,日本のレッドリストで絶滅危惧Ⅱ類に指定されています。無人島で繁殖する習性がありますが,沖縄県ではマリンスポーツなどで人間が近づくことによる悪影響が起きています。

慶良間諸島で最も東側に位置する神山島,クエフ島,ナガンヌ島の3島からなるチービシ(慶伊瀬島)では,2017年にナガンヌ島で1,000巣を超えるアジサシ類の営巣が久しぶりに確認されました。しかし,2018年はナガンヌ島で約50巣,神山島約310巣と減少し,依然,不安定な状況が続いています。ジオロケータ(移動を記録する装置)を使った調査からは,エリグロアジサシがスラウェシ島などで越冬することが示唆されたため,現地調査を行いました。

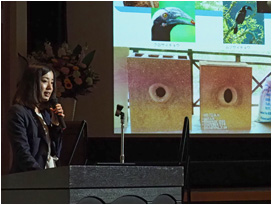

コアジサシの個体数減少の主な原因の1つは,カラスによる卵の捕食です。そこで,カラスのきれい好きな習性を利用し,コアジサシの繁殖期前に中身を白いペンキに入れ換えたウズラの卵(コアジサシの卵によく似ている)を営巣予定地に置き,食べると嘴が白く汚れてしまう実験を行いました。過去の実験からカラスは3回嫌な思い(嘴が汚れる)をすると,次からはペンキ卵に興味を示さず,忌避の学習が成立しました。しかし,コアジサシの産卵が始まってしばらくすると,抱卵している卵は本物であると再学習し,卵が捕食されるようになりました。そこで,2019年は抱卵している卵も一定期間,ペンキ卵に置き換え,忌避効果の継続を図ります。その間,本物の卵は孵化器で飼育し,孵化前に巣に戻す予定です。

このほか,沖縄で昨年1週間のうちに400巣の卵をすべて捕食したネズミに対する忌避対策も行う予定です。

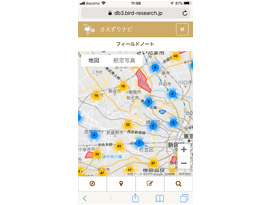

バードウォッチングの記録は野鳥の分布や増減を知るための貴重な資料となりますが、手帳などに書かれた記録は集約することが難しいため、ほとんど活用されていませんでした。バードリサーチでは野鳥記録をデータベース化する個人向けのシステムを2004年から無償提供しており、観察記録が14万回以上蓄積されています。

このシステムを利用し、各地の自然観察施設や野鳥観察団体と協力しながら、地域の自然が残るエリアでバードウォッチングの記録を利用した自然環境モニタリングを行う仕組みを作ります。具体的には、観察施設で来訪者に対し,観察記録をデータベースに登録するように案内してもらい、それをシステムが自動的に集計・発信することで、その情報を見て来るバードウォッチャーがまた記録を登録する,という好循環を創り出し、さらに経年的な野鳥の変化を分析します。

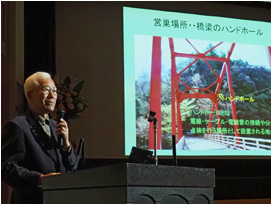

ブッポウソウはかつて浜松市天竜区の市街地から山間部まで広く繁殖していましたが,1990年代後半以降は市内の2つの橋梁にある,アーチ下部のハンドホール(電気,通信配線用ブロックマンホールの一種。設備の点検口)内に営巣は限られ,2015年以降になると飛来はあったものの,繁殖は絶えてしまいました。最後に営巣した橋ではオシドリ,アオバズクの巣と隣接する3個のハンドホール内で繁殖していました。繁殖に樹洞を利用する種がいかに住宅難であるかわかります。そこで,過去に20個ほど巣箱を掛けましたが,ブッポウソウの飛来前にムササビやオシドリに先取りされるなどして,すべて失敗に終わりました。今後は橋梁営巣放棄の原因の解明と,新方式による繁殖復活を目指します。

日本のシジュウカラガンは40年間に及ぶ日露米の民間主導による復活事業の結果,やっと絶滅の淵を脱し, 5,000羽を超えるまで回復しました。さらに,繁殖地の千島の中部では2018年8月に幼鳥多数を含む26羽の群れが観察され,繁殖状況の手がかりも得られました。

今年度は,回復への歩みを広く伝える集いを各地で開催し,シジュウカラガンへの関心を高めるとともに,個体数回復への思いを持ち続けることが成果に結びつくこと,そのために膨大な労力が必要なことを伝えたいと考えています。この活動を通して,新たな絶滅種を産みださないための教訓となることも期待しています。

さらに,繁殖地の状況にはまだ不明な点が多いので,現地の予備調査と繁殖地の情報収集を行い,今後の繁殖地調査に活用します。

オナガサイチョウをはじめとする大形のサイチョウは,繁殖に大きな樹洞を必要とするため,森林伐採の影響を受けやすく,生息数を減らしています。昨年は現地の研究者が改良を重ねた2つの人工巣を導入しました。人工巣が周囲の環境になじみ,サイチョウに利用される状態になるまでには通常1〜数年がかかりますが,導入から5か月後に早くも絶滅危惧種であるズグロサイチョウが営巣準備をしている様子が確認できました。今年度は,昨年導入した巣箱のモニタリングを継続するとともに,新たな人工巣を設置します。また,国内の活動として,サイチョウの保全を切り口に熱帯雨林と私たちの生活とのつながりを考える普及啓発活動を推進します。

はねられて横たわるヤンバルクイナ(右)

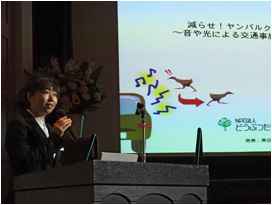

沖縄島北部のやんばるの森に生息する絶滅危惧種で,日本で唯一の飛べない鳥,ヤンバルクイナは,マングースやノネコなどの外来種対策などにより,生息状況が改善しつつあります。現在,救護や死亡原因で最も多い交通事故(ロードキル)に関しては,道路構造の改良や普及啓発などが実施されていますが,未だに事故発生が多く,これまでの対策を踏まえた新たな解決方法の開発が必要です。

今回の活動では,ロードキルの発生を未然に防ぐ新たな手法を模索するため,音や光を利用してヤンバルクイナの退避・警戒の効果検証を行い,ヤンバルクイナに車両の接近を知らせる技術開発にチャレンジします。そして,活動で得られた技術は,新たなロードキル対策として普及啓発につなげていきたいと思います。

ガン類の越冬する宮城県北部では,ねぐらからの飛び立ち個体数の継続的な調査が公的機関によって実施されている。蕪栗沼と周辺の水田で営農する農家が発起人となり,ねぐら入りやねぐらからの飛び立ち調査ではわからない日中の分布状況の調査を行ってきた。宮城県の約1/7の面積をカバーする広域調査を市民パワーで毎年実施する中,ガン類の暮らしぶりが少しずつ見えてきた。本助成によって,ガン類の利用環境の分析や地域学習の機会を増やすことができる。調査員募集中!

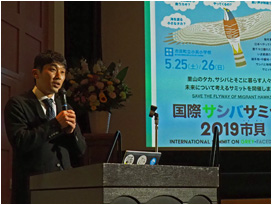

(公財)日本自然保護協会は、日本の豊かな自然を次世代に引き継ぐために、絶滅危惧種の保全に取り組んでいます。絶滅が危惧される渡り鳥のサシバは、繁殖地の減少や、渡りで観察される個体数の低下から、環境省レッドリストで絶滅危惧Ⅱ類に指定されています。サシバを守るためには繁殖地、中継地、越冬地が連携して保全を進めることが必要です。私たちは、自治体レベルでの国際的な連携と交流によって生息地保全を進めるために「国際サシバサミット」を開催します。2019年5月には、日本でも最もサシバの繁殖密度が高いと言われる栃木県市貝町で第1回サミットを開催します。2020年には日本最大の中継地である沖縄県宮古島市、2021年には主要な越冬地であるフィリピンでの開催を予定しています。

2016年から開始したシマフクロウのペアのモニタリング調査では,2018年に繁殖成功し,親子の様子を動画撮影して解析を行いました。その結果,ペアのみの年は採食の中心は魚でしたが,卵が孵化した時期は魚の採食が減少し,この時期に産卵で大量に出現するカエルの採食が増えたこと,幼鳥は亜成鳥への移行期に,魚を親鳥の倍量を食べていることが確認できました。

また,給餌池内に設置した体重計の測定から,幼鳥が行動範囲を広げるころに短期間で体重が増加したこと,それが越冬に訪れるカモ類の渡りの時期と重なっていることから,親子でこれらを捕食していることが仮説として読み取れました。

今後は仮説の実証を目指し,シマフクロウ本来の生息環境に近い環境を増やす保全活動につなげていきたいと考えています。

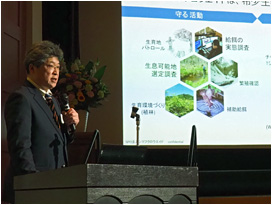

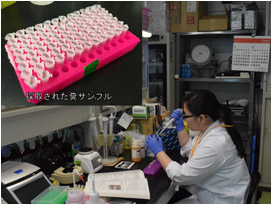

近年,洋上風力発電の導入が推進され,日本の沿岸域で繁殖する海鳥類の風車への衝突が懸念されています。その対策として,洋上風力発電設備への衝突リスクの高い海域を推定した,「センシティビティマップ」の整備が急務です。海鳥の採食場所と,そこに至る飛翔ルートは食物となる魚種の分布に強く影響されると考えられることから,利用海域を予測するための解析プロセスには,海鳥が何を食べているかを考慮することが望ましいです。

本活動を通して,日本近海に広く生息しているオオミズナギドリを対象に,食物となる魚種をDNA解析により明らかにすることで,食物情報を組み込んだ利用海域の予測手法を提案し,洋上風力発電における海鳥のセンシティビティマップ整備に貢献することを目指します。

水辺の大型鳥類保護部門 2019年度 助成プロジェクト一覧は こちら

|

発表者/原田量介さん/NPO法人野鳥やまぐち

傷病クロツラヘラサギのリハビリ施設の設置と繁殖地の創出

|

山口県立きらら浜自然観察公園干潟の一角に「日本クロツラヘラサギ保護・リハビリセンター」が完成しました。保護ケージ内にはクロツラヘラサギにとって最高の施設を目指して自然に近い干潟環境を作りました。現在は人工飼育下で育った2羽を借り受け,ケージ内保護の実証実験中ですが,野生個体が保護された場合,いつでも万全の態勢で受け入れできるように準備をしています。

また,関連イベント開催のほか,協力団体と合同で山口湾の環境整備として清掃活動等を行い,県民に対してクロツラヘラサギ保護の啓発活動を行っていきます。2019年11月23,24日には,山口市においてクロツラヘラサギ国際シンポジウムを開催し,国内外のネットワークを充実させる予定です。

|

発表者/鈴木有さん/コウノトリと共生する地域づくり推進協議会

コウノトリと共生する地域づくり

|

2015年に千葉県野田市で放鳥を始めてから4年目の2018年3月末,2016年に放鳥した「ひかる」が放鳥個体の中で初めて野田市江川地区に帰郷しました。

その後,7月には2017年放鳥の「ヤマト」も同地区に帰郷し,8月初旬には「ひかる」と「ヤマト」,それに2018年の放鳥個体と合わせて計4羽が滞在しました。放鳥したコウノトリがたびたび野田市に帰郷していることは,これまでの生物多様性の保全や自然再生の取り組みの成果の1つだと考えており,今後も自然と共生する地域づくり,環境学習などの活動を続け,コウノトリがすめる豊かな地域づくりを目指します。

|

発表者/板垣徹さん/トキの水辺づくり協議会

トキと人の共生を目指した水辺づくり

|

2019年1月,環境省のレッドリストで「野生絶滅」だったトキのランクが「絶滅危惧1A類」に引き下げられるなど,トキの野生復帰は新たなステージに入りました。

当協議会は,学生ボランティアの受入体制の整備,ビオトープの整備,およびトキの餌生物のモニタリングといったトキの野生復帰を下支えする取り組みが,多様な生物を育む佐渡島の豊かな里地・里山環境を皆で作り,守ることとなり,持続可能な地域づくりへと広がることを願っています。

2019年度は,トキの食物となる生物の生息範囲を広げることを目的とした魚道の整備や,工事中の動植物のモニタリングなどにも取り組んでいきます。

地域愛鳥活動助成部門 2019年度 助成プロジェクト一覧は こちら

*2020年度の助成団体の募集は2019年9月に開始する予定です