前回はバードウォッチャーが必ず持っている道具として,双眼鏡のことを紹介しました。今回はもう1つの道具,図鑑です。双眼鏡と同じく,図鑑にもさまざまな種類があり,特に初心者は何を選べば良いかわからないといった声もあります。また,実際にはなかなか見られない鳥を,図鑑の絵や写真を見て楽しむという人もいます。今回は鳥の図鑑にはどんなものがあるのか,そして特に初心者が図鑑を選ぶときのヒントとなるようなポイントをお話しします。

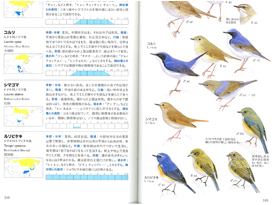

現在,日本では約670種の鳥が記録されています(外来鳥含む)。突き詰めて言えば,野鳥図鑑の違いとは,この670種からどの種を収録するかということになり,全種に近い数を載せる図鑑から,種を絞って載せる図鑑まであります。載せる種を選ぶ基準は本によってさまざまで,例えば身近な鳥に限定したもの,「タカ」や「カモ」などある種類の鳥だけを載せたもの,「沖縄」や「北海道」など地域を特定したものなど,さまざまなスタイルの図鑑があります。また,収録種数のほかに「写真かイラストか」の違いもあります。最近は写真図鑑のほうが多く出版されていますが,イラスト図鑑にも根強い人気があり,両者の人気はほぼ同等です。

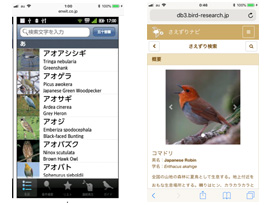

また近年は,紙の本という形態ではなく「web図鑑」や「電子図鑑」という新しいスタイルもあります。電子図鑑の強みは携帯性の良さで,例えばスマートフォンに入れておけば,場所を選ばず見ることができます。また,検索機能やソート機能が使えたり,写真以外にも音声や動画などを楽しめる新しい図鑑も出てきています。

(1) 携帯性がポイント

初心者は図鑑をどう選べばよいでしょう?「とりあえずたくさん種が載っているのを買おう」—— 確かにその考え方は間違ってはいません。全種(あるいはそれに近い種数)載っている図鑑を買えば,あらゆるバードウォッチングの状況に対応できます。しかし,掲載種の多い図鑑はどうしても大きく重くなりがちで,慣れないと見つけた鳥がどこに載っているかを探すのに時間がかかったり,よく似た別の種類と混同するケースも起こります。

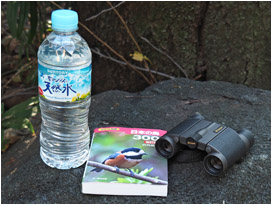

以前図鑑に関するアンケートを取った際,バードウォッチャーが図鑑を買うときに重視するポイントとして,「種数」を抑えて「携帯性」「解説」「ビジュアルの質」が上位に挙げられました。ここでは特に携帯性に注目してみましょう。バードウォッチングの上達の近道は,「観察⇔図鑑での確認」のくり返しで,フィールドで観察しながら図鑑を見るのであれば,やはり持ちやすく,観察した鳥がすぐ見つかる図鑑のほうが有利になります。この条件に合う図鑑は種数が200〜300種くらい,サイズは文庫本〜新書本くらいとなります。最初はこういった小型図鑑で,図鑑に慣れていくのがよいでしょう。

身近な鳥たちーやさしい見分け方ー

(2) 図鑑もステップアップ

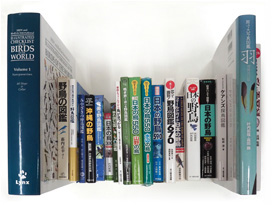

ある程度最初の図鑑を使っていれば,だんだんと「この種が出ていない」「もっと詳しい解説が欲しい」といった足りない点が出てきます。そうなれば中〜大型図鑑へとステップアップしたり,前に挙げたさまざまなスタイルの図鑑(種類別,地域別など)を買い足していくのもありです。実際,バードウォッチャーの多くは複数の図鑑,だいたい3冊くらい持っていることが多く,中には海外の図鑑まで持っている「図鑑コレクター」もいるくらいです。

最後に図鑑を買ったらぜひ試してほしいことがあります。それは「バードウォッチング以外のときも,図鑑を眺める」ということです。先ほど図鑑は観察時に使うと紹介しましたが,それ以外の時も,パラパラとめくって,鳥の写真や解説を見てみてください。図鑑には制作者の知識や経験がふんだんに詰まっており,実際に見た鳥のところしか読まないのはもったいないです。また,観察したことのない鳥の写真や解説を先に見ることで,頭の中に少しでもイメージが残り,初めて見る鳥でも「確か図鑑にこう書いてあった」と思い出すことができ,観察の手助けになります。バードウォッチングから帰ったら,図鑑を本棚にしまいこまず,いつも手元に置いてたくさん“使って”ください。

ジョウビタキ