2018年度,公益信託サントリー世界愛鳥基金は3890万円の助成を行いました

バードウォッチングを楽しむためには,まず“鳥がいてくれる”ことが大前提になります。

そのためには,数の少なくなった鳥を保護・増殖するだけでなく,鳥がすみやすい環境を整えるといった,幅広い活動が必要になります。また,そもそも鳥は減っているのか,あるいは増えているのかなど,鳥たちが置かれている現状を知ることも大切です。現在さまざまな種類の鳥で,多様な活動をしている団体が日本各地にあり,鳥類の保全に日夜,取り組んでいます。

サントリー世界愛鳥基金はさまざまな団体の野鳥保護・調査活動を助成しています。

2018年4月4日,サントリー世界愛鳥基金の活動助成金贈呈式が東京・学士会館にて行われました。

|

贈呈式は,運営委員のご紹介の後,サントリーホールディングス執行役員・コーポレートサステナビリティ推進本部長の福本ともみ氏,環境省自然環境局野生生物課長の堀上勝氏,運営委員長の小林光氏のご挨拶よりはじまり,各助成団体の発表が続きました。 |

2018年度 第29回贈呈式での記念撮影 |

|

サントリーの愛鳥活動では,鳥類の保護を通して,地球環境が有限のものであることを伝え,限りある健全な自然を守ることに取り組んできた。今回は半数以上が初めて助成を受ける団体となり,野鳥保護に情熱を持って取り組む人が増えていることを嬉しく思う。 |

福本ともみ氏 |

|

サントリーの長きにわたる自然環境保全への貢献に感謝したい。生態系の上位種である鳥類を守ることは,日本の自然を守ることにつながる。先ごろ新たに希少種となったシマアオジのような渡り鳥の保全にとって,世界愛鳥基金の存在は重要。今後は愛鳥の心を守るとともに,活動を広くPRしていくことに期待したい。 |

堀上勝氏 |

|

サントリーの活動を通じて,各地の愛鳥活動が活発になったことに感謝したい。活動の広まりによって,贈呈先を選ぶことは以前より難しくなくなった。これからは基金の成果にも注目していきたい。また,理事からは世界愛鳥基金の名にふさわしい,世界的な愛鳥活動への支援も今後広めたいとの声も出ている。 |

小林光氏 |

鳥類保護団体への活動助成部門 2018年度 助成プロジェクト一覧は こちら

2016年からスタートした調査で,これまでに2324コース中,約半分にあたる1160コースの調査が終了しました。2020年までに全コースを調査し,鳥類の全国的な分布の変化を明らかにし,保護に役立てていきたいと考えています。

これまでの結果から,小型の魚を食べる鳥,湿地や河原への依存度の高い鳥が減っていること以外にも,これまで普通に見られたアカハラやハシブトガラが急減していることなどが明らかになってきました。こうした情報をレッドリストの改定などに役立てるとともに,減少原因をつきとめるための調査等へとつなげていきたいと考えています。

そのためにもさらなる情報収集が必要です。鳥についての観察情報をお持ちの方はぜひ「全国鳥類繁殖分布調査」のホームページよりご協力ください。

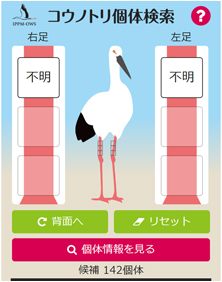

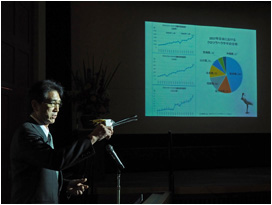

2005年の試験放鳥開始以降,国内のコウノトリの野外個体数は徐々に増加し,2017年には100羽を超えるまでになりました。しかし,個体数の増加とともにさまざまな課題も浮かび上がってきました。そこで当団体はコウノトリの保全を全国的に進めていくにあたっての課題を共有し,連携してこれらを解決することを目的に2013年に設立されました。2018年度も引き続き,遺伝的多様性に配慮した飼育個体群の繁殖計画,および野外への放鳥計画の策定,野外で生まれたコウノトリへの足環の装着などを実施します。また,ホームページや個体検索アプリを本格運用するとともに,2015年12月に策定した「東京宣言2015」の内容を振り返り,3年間の活動を総括するシンポジウムを開催します。

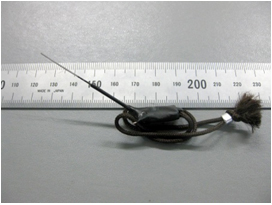

森林の中で美しいさえずりを響かせる夏鳥のアカショウビンやクロツグミですが,詳細な越冬地や渡りルートは知られていません。財団ではこれらの解明をめざし,2016年度から当基金の支援を受けて2016年に5個,2017年には9個の小型GPSロガーを装着して放鳥しました。2017年には前年にアカショウビンに装着したロガーを1個だけ回収したものの,エラーが発生して解析することができませんでした。ロガー内に水が入り込んでいたのがその原因のようでした。2018年度は,改良型の機器を購入して,さらなる装着と回収を行い,データの精度を高めていきます。

主に離島の断崖で繁殖するウミスズメ類の個体数推定は容易ではありません。2011〜2012年の夜間スポットライトサーベイの結果,この手法がカンムリウミスズメの個体数調査にも応用できることがわかりましたが,先行研究で行われた米国のウミスズメの調査結果と夜間の洋上での分布パターンが異なっており,調査の手法をアレンジする必要性が示されました。またこの手法は現在,日韓の3団体によって利用されていますが,統一のプロトコル(手順・規定)がなく,調査時期や時間帯等,団体毎にまちまちで,データの比較も困難です。

本年4月に,島からの距離や時間帯を変えた,数パターンの調査ルートでデータを収集しました。また,島に上陸して営巣調査も行いました。これからデータを解析し,共通に使える手法を作り上げていきたいと考えています。

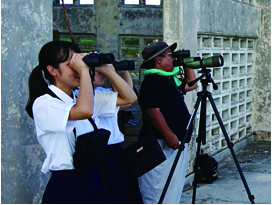

ベニアジサシやエリグロアジサシは,世界各地で数が減少しており,日本でも環境省のレッドリストで絶滅危惧種(Ⅱ類)に指定されています。無人島に繁殖する習性のため,沖縄県ではマリンスポーツなどで人間が近づくことによる悪影響が起きています。

減少が顕著であった渡嘉敷村チービシで,2017年は久しぶりに1,000巣を超えるアジサシ類の営巣が確認されました。これは本調査の保全啓発などで繁殖地域への人の立ち入りが制限されたことや,台風の影響がなかったことによると考えられます。2018年は引き続き繁殖に及ぼす影響を調べるとともに,装着したジオロケータの回収によって,渡りや越冬地の解明を目指します。

日本自然保護協会は日本の豊かな自然を守るために,絶滅危惧種の保全に取り組んでいます。

絶滅が危惧される渡り鳥「サシバ」の保全を進めるためには,繁殖地・中継地・越冬地それぞれで保全を進めることが必要です。日本を代表する繁殖地であり,サシバの生息密度日本一の栃木県市貝町,日本で子育てをしたサシバの多くが中継地として利用する沖縄県宮古島市,越冬後のサシバの集結地で密猟の根絶に取り組むフィリピン・ルソン島北部の自治体を中心として,保全活動をする人々と行政,学生等が,相互に交流する機会を設定し,継続的にサシバ保全を進める国際連携体制をつくります。2019年春に栃木県市貝町,2020年秋に沖縄県宮古島市で国際サシバサミットを開催します。

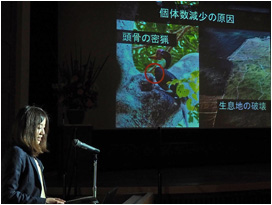

オナガサイチョウの生息数は,頭骨を巡る密猟と生息地の破壊により減少し,IUCNのレッドリストで2015年に,準絶滅危惧種から2ランク引き上げられ,最も絶滅の危険度が高い絶滅危惧ⅠA類になりました。今回のプロジェクトではマレーシアのボルネオ島に,現地の研究者が改良を重ねてきた人工巣を設置します。自然巣の環境により近い巣箱を導入し,保全に必要な繁殖生態の解明を進めます。

またボルネオ島では,食品や日用品に使用されているパーム油を生産するためにアブラヤシのプランテーションが拡大しており,ボルネオの生物にとって共通の危機となっています。国内の活動として,オナガサイチョウを切り口に熱帯雨林と私たちの生活とのつながりを考えるイベントを開催します。

シマフクロウは34年前から国による保護事業が開始され,絶滅寸前の70羽から倍に漸増したものの,生息環境の保全が課題で未だ危機的状況です。私達は今まで明らかにされていない採食量などの実態調査を,保護事業で行っている給餌池にて2016年から通年実施し,つがいのみが利用している状況や体重変化で給餌の効果が分かってきました。

これまで魚以外の生物を捕食する時期の,採食の把握が難しい状況でしたが,カモ類が大量に渡ってきた時期には,シマフクロウがカモを捕食したことにより,体重が大幅に増加したことを,池に設置した体重計で測定できました。また,給餌池を利用しない時期でも日没後と日の出前に,毎日1度は池に立ち寄ることもわかりました。調査を2018年度も継続し,繁殖成功の折は親子でのデータも蓄積して,新たな生息可能地選定時の餌資源の指標等に役立てていく予定です。

サシバは谷津田が卓越する里山環境が主な生息地とされますが,水田がほとんど見られない山地でも生息が確認されています。そこで山地に生息するサシバの特性を明らかにするため,2016年度より石川県南部の山地において繁殖状況,巣に運搬される餌動物についての調査を開始しました。その結果,繁殖成功率は85.7~92.9%と他地域に比べて高く,小型無人カメラによる調査では,巣に運ばれる餌動物は両性爬虫類やムカデ類が多い一方,栃木県の丘陵地などで多く運搬される昆虫類は少ないことがわかってきました。山地サシバの特徴を把握し保護の考え方を整理するため,2018年度も繁殖生態調査を実施します。

絶滅危惧種のコアジサシは本来,砂浜や川の中洲などの裸地で地上営巣していましたが,そのような場所は人がレジャーの場として利用したり,開発により減少してきています。このためコアジサシは,新たに創出された造成地を代替地として利用するようになり,現在では営巣場所の50%近くを占めています。しかし,造成地の中には水はけの悪い環境もあり,大雨が降ると卵は長時間水に浸り,死んでしまうことがあります。そこで本活動では,そのままでは死んでしまう卵を緊急措置として一時的に保護した後,巣に戻すことで,個体数回復を目指します。また,水没以外の原因でも孵化が見込めない卵を死んでしまう前に発見する方法の開発や,親鳥が巣を放棄してしまった場合の人工孵化・育雛・野生復帰の方法についての研究も行います。

水辺の大型鳥類保護部門 2018年度 助成プロジェクト一覧は こちら

|

発表者/鈴木有さん/コウノトリと共生する地域づくり推進協議会

コウノトリと共生する地域づくり

|

生物多様性のシンボルであるコウノトリの野生復帰を通じて,生き物がたくさん棲めるような環境づくりを目指し,コウノトリと共生する地域づくりに取り組んでいます。これまで3年連続で試験放鳥を行い,2017年に放鳥したコウノトリ「ヤマト」は,12月中旬まで野田市に滞在し,こうのとりの里の来場者を喜ばせてくれました。

また,生物多様性の大切さやそのシンボルであるコウノトリを身近に感じてもらうため,市民ボランティアによる親子学習会などを開催し,環境学習の推進を支援しました。今後も自然と共生する地域づくり,環境学習などの活動を続け,コウノトリが棲める豊かな地域づくりを目指します。

|

発表者/原田量介さん/NPO法人野鳥やまぐち

傷病クロツラヘラサギのリハビリ施設の設置と繁殖地の創出

|

世界的な絶滅危惧種であるクロツラヘラサギは,個体数が増えつつあり,日本での越冬数も増加していますが,それに伴い負傷し保護される個体も増加しています。山口県立きらら浜自然観察公園では,園内の8haの干潟の一角に保護ケージを設置し,負傷し保護された個体を受け入れ,自然の生息環境である干潟でリハビリを行い,野生復帰を目指します。不幸にも飛べなくなった個体でも干潟で生活することで,飛来する野生個体との交流が生まれ,成熟個体が複数いればペアが誕生し,繁殖行動も期待できます。人がサポートすることで,山口湾にクロツラヘラサギの繁殖地が誕生し,他の貴重な生物とともに山口湾がラムサール条約の登録湿地となることを目標に活動します。またクロツラヘラサギを通して,干潟の環境保全の大切さを発信していきます。

|

発表者/板垣徹さん/トキの水辺づくり協議会

トキと人の共生を目指した水辺づくり〜天王川流域を中心とした自然再生の取組〜

|

特別天然記念物「トキ」は放鳥から10年が経ち,野生下のトキは順調に増え(約300羽),佐渡島民が日ごろ見ることができる身近な存在となりました。

当協議会は学生ボランティアの受け入れ環境の改善,ビオトープの整備,およびトキの餌生物のモニタリングなど,トキの野生復帰を下支えする取組が,多様な生物を育む佐渡島の豊かな里地・里山環境を皆で作り守ることとなり,持続可能な地域づくりへと広がることを願って,2017年8月に設立されました。

将来,トキが全国各地で見られるようになった時,私達の取組が参考とされることを期待しています。全国の愛鳥家の皆さん,「トキ」と一緒に佐渡島における当協議会の取組に参加してみませんか!

地域愛鳥活動助成部門 2018年度 助成プロジェクト一覧は こちら

*2019年度の助成団体の募集は2018年9月に開始する予定です。