2016年度、公益信託サントリー世界愛鳥基金は2015年度から引き続き助成総額を増額し、26件、4,198万円の助成を行いました。

2016年4月5日、サントリー世界愛鳥基金の活動助成金贈呈式が東京・日本工業倶楽部大会堂にて行われました。

贈呈式は、運営委員のご紹介の後、サントリーホールディングス株式会社執行役員・コーポレートコミュニケーション本部長の福本ともみ氏、環境省自然環境局野生生物課長の奥田直久氏、運営委員長の小林光氏のご挨拶よりはじまり、各助成団体の発表が続きました。

|

「1973年にスタートしたサントリーの愛鳥活動のメッセージである『鳥が安心してすめない環境には人も暮らすことはできない』が、ますます重要になってきています。熱い心をもった活動のご発展を祈念しています」 |

福本ともみ氏 |

|

「北海道から沖縄までバードウオッチャーとして巡り、人がいて地域の自然を守っていること気づかされました。当基金は、まさに地に足をつけた行政だけではできない応援をしてきました」 |

奥田直久氏 |

|

「この助成により、可能な限り成果をあげていただき、その成果を公表していただきたい。それぞれが切磋琢磨して、より一層の鳥類の保護につながるように願っています」 |

小林光氏 |

|

発表者/根本崇さん(野田市市長)/コウノトリと共生する地域づくり推進協議会

「コウノトリが舞う地域をめざして」(千葉県野田市)

|

ドンキホーテと揶揄されたコウノトリの舞う里づくり事業ですが、2015年、ついに関東初となるコウノトリの試験放鳥が実現しました。放鳥された3羽のうち2羽は、GPSや地元の目撃情報により元気な様子が確認されており、四国・愛媛県、高知県まで飛来しています。2016年3月にも2羽のヒナが誕生し、この2羽の放鳥も予定しています。

大正大学により、野田市民に対するコウノトリとの共生について意識調査のアンケートを行ったところ、3分の2の市民が理解を示しており、今後もコウノトリの放鳥を進めていく予定です。

これからの最優先事項はコウノトリの定着地づくりです。コウノトリをシンボルとした取組の継続には、関東における野外での繁殖個体群をつくることが重要であり、そのためには野生復帰の取組を通じた環境学習や地域振興とともに、生息環境の整備に取り組んでいきます。

|

発表者/川口誠さん(事務局)/佐護ヤマネコ稲作研究会

「国内外の大型鳥類生息・繁殖地を繋ぐバードピアアイランドを目指して」(長崎県対馬市)

|

佐護は、山々が連なる対馬では最大の水田地帯となっており、大陸と日本を往来する渡り鳥の重要な中継地点となっています。しかし近年、耕作放棄地が増え、鳥たちの重要な湿地環境が激減し、また鳥たちの餌生物が減っています。

私たちは、湿地環境の維持・再生のため、冬期湛水田やビオトープ作りに取り組んでおり、2015年はその基盤を整えるため、用水路整備を試みました。また、農地の排水路と水田の落差を解消するために、大学生のフィールド実習を兼ね、地元農家との協働作業により水田魚道を設置しました。

2016年も魚道整備の充実を行い、昔行われていた、麦の裏作にもチャレンジして、鳥たちの餌場・休息場としていきます。私たちは日本有数の野鳥飛来地である豊かな自然環境・文化を次世代にうけつぐため、活動を続けていきます。

|

発表者/宇都宮大輔さん(珠洲市自然共生室)/NPO法人能登半島おらっちゃの里山里海

トキの舞う能登の里山里海創出プロジェクト(石川県珠洲市)

|

2015年5月に自治体や研究者、地元の方々が参加する「トキの舞う能登の里山創出プロジェクト」運営委員会を立ち上げ、情報収集をはじめました。現在はトキの生息環境の整備に取組みはじめています。

珠洲市内のトキが毎年飛来する場所を中心に、餌となる生物の分布状況を把握し、今後、トキがすめる里山保全に役立てたいと考えています。具体的には、耕作放棄地を整備して水を張り、田んぼと同じように水を出し入れしてドジョウがすみやすい環境をつくっていく予定です。

すでに耕作放棄地を利用したドジョウの繁殖地を整備しました。水生動物や鳥類の調査もはじめ、冬の調査では21種類ほどの鳥を確認しています。2016年は、ドジョウが自然に繁殖できるように、分断されている田んぼと水路をつなぐ魚道を設置したいと考えています。

2015年は環境省の生息域外保全計画に基づいて、長野県と岐阜県にまたがる乗鞍岳で採卵された野生のニホンライチョウの卵10個を恩賜上野動物園と富山市ファミリーパークにおいて人工孵卵しました。その結果、9羽の孵化に成功し、このうち、残念ながら6羽が死亡してしまいましたが、富山ファミリーパークでは雄3 羽が順調に成育しており、現在、成鳥と同じくらいにまで成長しています。

2016年もこの経験を踏まえて、引き続きニホンライチョウの保護増殖を目的に人工繁殖と飼育の安定化に取り組み、飼育繁殖技術の確立を目指します。

この調査は、1970年代と1990年代後半に環境省によって行なわれ、この調査で得られたデータは、日本の生物多様性の評価やレッドリストの改訂の礎になりました。そして20年が経った今、現在の全国の鳥の分布や数を把握しようと考えています。

この活動は、全国の研究者や野鳥観察者が協力して日本の鳥の今を明らかにしようという壮大なもので、たくさんの人に参加していただかないと、成功はあり得ません。調査方法などは、ウェブページに詳細がありますので、「繁殖分布調査」で検索して、ぜひご参加ください。http://bird-atlas.jp/

ブッポウソウの効果的な保護策を提案するため、越冬地や渡りルートを解明する調査を継続して行っています。ブッポウソウは全国的に個体数が減少しており、東日本では厳しい状態です。一方、西日本(特に中四国地方)では増加傾向がみられています。東西での違いの原因が繁殖地以外にあると考えています。ジオロケータ(照度センサーのデータから調査対象の位置を算出する装置)を用いたこれまでの調査によって、西日本で繁殖した個体は、ボルネオ島で越冬していたことがわかりました。

2015年に初めて東日本の個体にGPSロガーを装着しました。今年の夏に再捕獲して越冬地や渡りルートが明らかになり、東西両個体群の移動が解明される予定です。

2014年から群馬県みなかみ町北部の10キロメートル四方ほどの国有林「赤谷の森」で、絶滅に瀕しているイヌワシの生息環境を向上する方法を模索しています。2015年には、スギの人工林2haほどを皆伐して狩場を創出し、この伐採地をイヌワシが狩り場として利用するかを調査しています。その結果、伐採地の上空で獲物を探している様子などが確認されています。

また、絶滅の危機にある全国のイヌワシの生息環境の向上に役立てることを目指し、宮城県南三陸地域では、イヌワシが消失してしまった場所での生息地復元にも着手しています。

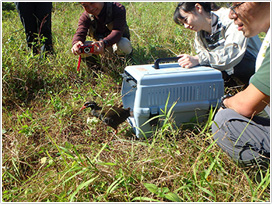

2005年には、あと5年で絶滅すると言われていたヤンバルクイナ。親鳥が放棄してしまった卵を救護し、人工孵化を試みたところ孵化に成功。さらに孵化した個体による飼育下繁殖を成功させました。これを口火に飼育下繁殖の試みが始まり、現在では環境省ヤンバルクイナ保護増殖計画の下にその飼育下繁殖個体群の個体数は77羽となっています。

飼育下繁殖技術の確立と同様に野生復帰技術の確立を目指し、2014年度より飼育下繁殖にて野生復帰に耐えうる個体の創出に取り組んでいます。昨年度は夏と冬に計10羽を放鳥しました。夏に放鳥した個体は日々その生存日数を更新しており、サントリー世界愛鳥基金様の助成の元に着実に野生復帰技術の確立に向け前進しています。

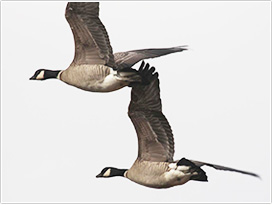

絶滅したと考えられていたシジュウウカラガンをもう一度復活させようと、1983年から活動をはじめ、数え切れないほどの試行錯誤を経て、先シーズンには2000羽を超えるほどのシジュウカラガンが飛来しました。これで絶滅の危機は回避されたと安堵しています。

当基金には、1991年から2012年の間、断続的に助成を受けており、今回の助成では普及活動をメインに活動したいと考えています。この機会に30年以上の取組を一冊にまとめ、未来の人へのメッセージとし、鳥だけでなく他の生きものに関わっている人たちの心の支えとなればと願っています。

当組織は、特別天然記念物のコウノトリの域外、域内の個体群の管理に関する、さまざまな課題を各関係機関・飼育施設が共通認識し、解決策を協議・実行するため、2013 年12 月に設立しました。希少動物の保全では、域外(飼育下)・域内(野生)個体群の保全を実施している組織が車の両輪のようにバランスよく連携し合うことが重要となりますが、これまで具体的にこれを推し進める組織ができたことはなく、今回が国内初の試みです。

コウノトリの試験放鳥開始から10周年を迎えた2015年には、活動指針となる「東京宣言」をまとめ、更に活動の輪を広げています。

フィリピンは西日本に飛来するサシバの越冬地ですが、地元住民による密猟が現在も行われており、3月~4月の渡り時期には毎年3500~5000羽が銃撃されています。3月の現地調査では、サシバが渡り途中に集結するココヤシ林では、大型のコガネムシがこの季節に大発生し、それを食べて栄養補給するためにサシバが集まることがわかりました。

3月から地元の大学生を主体にした密猟の監視と渡りのモニリング調査が開始しました。密猟を完全になくすためには、自然環境保全や農業被害抑制におけるサシバの役割を周知するとともに、サシバを核としたエコツーリズムの導入が不可欠です。すでにハンターの一部は密猟を止め、サシバ保護推進派に転身しました。

サシバは本州以南で繁殖し、南西諸島からフィリピンまでの地域で越冬する中型の猛禽類です。谷津田の多くみられる里山環境が主な生息地とされてきましたが、積雪の多い日本海側の地域では、水田がほとんどないような山地にも生息、繁殖することが近年わかってきました。そのため、サシバの生息地の保全を考える上で、山地での生態を明らかにすることはたいへん重要なことだと考えています。

今回フィールドとしている石川県では、山地においてサシバの生息を多数確認しており、その繁殖分布や繁殖状況、餌動物について調べ、山地に生息するサシバの生態解明を進める予定です。

当研究会は、北海道に生息する希少海鳥類の調査・研究、普及活動を行う任意団体で、実態がわかっていない繁殖地を中心に調査を行っています。2015年は、5月から7月にかけて礼文島で海鳥調査を4回実施し、トド島で約3万5000つがいのウトウが繁殖していることと、トド島が国内で3番目に大きなウトウの繁殖地であることがわかりました。

また、北海道各地で行われている海鳥調査の記録を会報誌やホームページから発信し、海鳥繁殖地の保全に生かしています。

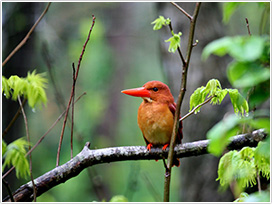

活動拠点の施設である島根県立三瓶自然館は、ビジターセンター機能を有した施設です。その自然館から10キロメートルほど離れた森は鳥類相が豊かな場所で、地域住民の手で管理されています。

私たちは、2008年からここで鳥類の基礎調査を開始し、繁殖期の標識調査においてアカショウビンとクロツグミが繰り返し同じ場所に戻ってくることを突きとめました。今後は、山階鳥類研究所と共同で鳥類標識調査員の方々に協力をいただきながら、アカショウビンとクロツグミに小型GPSロガーを装着し、保全に重要な渡りのルートや越冬地の解明を目指します。