テレビの電波も届かない絶海の孤島と言われた南大東島で10年以上の調査活動を続け、希少種のダイトウコノハズクの保全につとめる研究者たちがいます。

島民と交流しながら、地道な調査を続けるダイトウコノハズク保全研究グループの代表、大阪市立大学の髙木昌興先生にお話をお聞きしました。

南大東島は、沖縄本島の東400kmに位置します。東西6km、南北7kmほどの小さな島です。すり鉢状になった島の中心に集落と池があり、海へ向かって標高が高くなるという変わった地形をしています。およそ4800万年前に生まれたこの島は、110年ほど前までは無人島でした。

サトウキビ畑がパッチワークのように並ぶ。

この小さな島で、多くの鳥類が亜種に進化し、また多くの亜種が絶滅してしまいました。絶滅が相次いだなかで固有のダイトウコノハズクをはじめ、ダイトウメジロ、ダイトウヒヨドリ、ダイトウカイツブリが生き残っています。

誕生してから一度も陸地と繋がったことのない島を海洋島と呼びますが、大東島は典型的な海洋島です。そこに生きる動植物たちは独自の進化をしてきたと考えられています。

生き残った亜種ダイトウコノハズクを絶滅させないため、調査活動を10年以上にわたり続けてきたのが大阪市立大学のダイトウコノハズク保全研究グループの髙木昌興准教授です。

なお、ダイトウコノハズク保全研究グループは、サントリー世界愛鳥基金から2012年から3年にわたって活動助成を受けています。

髙木

録音したオスの鳴き声をスピーカーから流し、その声に反応して鳴き返すオスを確認するプレイバック方法で調査したところ、最近はオス200羽くらいで安定していますね。南大東島では、生息が可能と考えられる樹林地のほとんどにオスのなわばりがあります。ですからオス200個体にそのつがい雌で繁殖つがいとしての環境収容力の限界に近いのではないかと思っています。

営巣に適した洞のあるような樹木がない場所に巣箱を設置するとつがいの誘致に成功します。一方、この狭い土地に、巣箱をたくさんかけると数が増えすぎてしまうのではないかという危惧があると思います。でも心配には及ばず、鳥は過去に繁殖成功した巣を好みますから、そんなに入るものではないですね。実際、今のところ巣箱は100個ほど取り付けていますが、半分も入っていない状況です。それぞれのなわばりですでに使われている巣が使われなくなり、新たな個体がなわばりを引き継ぐ時に巣箱が使われることが多いです。つまり、密度の制限は自然に働いているようです。だからこそ樹林地の面積を増やす必要があるのです。

髙木

過去にさかのぼると、大正11年(1922年)に折居彪二郎(おりい ひょうじろう)による採集の記録が残っています。実際たくさんいたようです。

ところで、この『鳥獣採集家 折居彪二郎採集日誌』という本、とても面白いんですよ。折居という人は、日本の黎明期の鳥学に大きく貢献した人物で、日本各地を巡って鳥類や哺乳類を採集することを生業にしていたのですが、この大東島にも大正11年に訪問し、ダイトウコノハズクを確認しています。日記には「大東島。さても我等の憧憬(どうけい)する大東島よ……」「それほどの憧憬する所のまだ見ぬ島は一体我が学界にいかなる結果をなすであろう」と記しており、彼の南大東島への思いは、私が抱いた大東島への思いと重なりますね。折居さんの訪問から約100年が経過しています。私は、山階鳥類研究所の齋藤武馬研究員と共同で、南西諸島全体のリュウキュウコノハズクの形態と遺伝解析を行ないました。その結果はまだ詳しくお話できないのですが、南大東島のダイトウコノハズクは飛び抜けた固有性を持った個体群であることは確実です。折居さんの思いは私たちが引き継いでいます。

髙木

島好きなんです。私は1997年に北海道大学でモズの研究で博士の学位をとったその年に、日本学術振興会の特別研究員となりました。特別研究員になれたことは、私の人生のなかでもっとも嬉しいことの一つだったのですが(笑)、そのときのテーマが南大東島と小笠原諸島の父島に移住し、繁殖個体群を確立したモズの研究でした。

モズは、比較的開けたところで繁殖するので、パイオニア的にいろいろなところに入っていく力をもっています。南大東島と父島のふたつの海洋島で繁殖しているのは偶然なのですが、飛んでいった先でどんな生態をしているのかを研究していました。特に、このふたつの小さな島で、近親交配の悪影響を免れてどうやって繁殖するのかを調べる、興味深い研究でした。

実は父島のモズには奇形と思われる形質を持った個体が多かったんです。近親交配の悪影響だったと考えています。そして結局、父島の繁殖個体群は現在生息していません。それに対して、南大東島のモズは父島で見られたような奇形はなく、線虫に寄生されている割合は高いものの健康そのもの。どうしてそうなったのか……興味はつきません。

生きものは、ちいさな隔離個体群を経て新しい種に進化します。海洋島では、今まさに進化の途中の生きものを観察することができるのです。

髙木

学生の一人は大阪でモズの研究をしていますが、他の学生は南大東島でダイトウコノハズクとヒクイナ、宮古島でサンコウチョウ、キンバト、アカショウビンの研究をしています。私自身は、今はダイトウコノハズクを含む南西諸島全域のリュウキュウコノハズクの研究を続けています。

ダイトウコノハズクの研究としては13年前から南大東島に入っているのですが、サントリー世界愛鳥基金さんから助成をいただく前年の2010年に大きな台風が来て、ダイトウコノハズクが営巣していた多くのモクマオウが倒れてしまいました。

ダイトウコノハズクは、もともとは島を覆うように自生していたダイトウビロウに営巣していましたが、伐採などによってダイトウビロウが減少すると皮肉なことに外来種のモクマオウに営巣するようになっていたのです。また、ノネコやイタチなどによる雛の捕食、外来種のタイワンカブトによるダイトウビロウの食害など、近年の生息環境の急速な劣化で、なわばりを作ることができる樹林地が減少してきています。

このままでは営巣そのものができなくなってしまうと、助成金で巣箱を取り付けたのです。

髙木

ぼくもそうでした。ビロウは台風に強いのですが、大きな台風で折れることもありますよね。折れて何年かすると、幹が太い塩ビパイプのような筒になるのです。上から雨は入るでしょうが、下はフレークになっていて、水は十分染み込みたまらない。そこに営巣するのですね。

実は最初、普通の巣箱をつけたのですが、あまり入らなかった。どうも深い穴のほうが好きみたいだということで、今の細長い巣箱に落ちついています。深い穴が好みというのは、自然樹洞だと深い巣の方が捕食され難く、そのためかと推測しています。

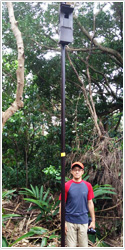

また、どうしても人間が取り付けた巣箱は、捕食者から丸見えになってしまいます。捕食者から鳥を守ることがとくに重要で、ノネコやイタチの被害を避けるために、あらゆることをやっています。現在は、木の巣箱ではなく管理が簡単なFRP(繊維強化プラスチック)製の巣箱にして、ノネコやイタチが登ってこないように長いポールの上に巣箱をかけています。これは環境省による生物多様性保全プロジェクトによるものです。ちょっと見ると、ゲゲゲの鬼太郎の家のようですよ。巣箱にネコ除けの刺板を貼付けたり、ネコの嫌いな匂いをつけたりもしたことで、今年は被害ゼロですね。学生たちのがんばりです。もともとダイトウコノハズクは島の生態系の頂点に位置して、ダイトウコノハズクを捕食する生物は大東諸島には生息していませんでした。

髙木

南大東島にはぜひ一度行かれることをおすすめします。すっごくゴキブリが多いですから! ワモンゴキブリとそれを食べるアシダカグモがいっぱいです。ダイトウコノハズクは餌に苦労することははまったくないと思います。

餌には困らないようなので、巣箱をとりつけることで、巣箱での繁殖つがいを増加させることはできたのですが、昨年、巣箱のなかでの突然死が多かった。巣箱を設置する場所は私たちが考えた場所なので、そのせいで自然な分散行動を阻害して近親交配を誘発してしまったのか? それともウイルスや細菌が広がったのか? 今、様々な観点から解明に努めています。

髙木

普通、鳥類のオスは巣の近くに定着し、メスは遠くに相手を探しに行きます。これが近親交配を回避するメカニズムなのですが、小さな南大東島では、成り立たないのではないかと最初は思っていました。しかし、調べていくうちに、同じようにオスはうまれた巣の近くに定着、メスは遠くに移動することがわかりました。ただし、メスの移動距離も短く、土地に対する定着性が強い種なのだと思います。もうちょっと遠くまで行けるのにと、こっちは思いますけどね。

ただ、ランダムに個体をつがいにした確率と、実際につがいになった個体の系統の違いを確率で見ると、実際につがいになった個体のほうが、血縁が遠いのです。何らかの条件で血縁の遠い相手を選んでいることは確かなようです。

このテーマは、私のモズのときからの課題なのですが、近親交配を続けた結果悪い遺伝子が無くなったのか?島に生息し続けることができる種は近親交配に強いのか、それとも何か理由があるのか、少しずつ真相に近づいています。

髙木

地元の方の協力がなければこの研究は続かなかったでしょうね。サトウキビが主要産業の島で、研究で入った当初はテレビの電波も届かず、素朴そのものでした。お年寄りが多くなりそうなものですが、若い人や子どもが多い島です。ただし女性は少ないので、島に行けば女性はむちゃくちゃもてます(笑)。

実は、南大東島を訪れる生物の研究者でこんなに長逗留する人は少ないのですよ。3月下旬から8月までずっといるのが基本で、場合によって1年いることもあるので、お祭り、相撲大会、陸上や球技大会、今ではすべて要員です。

これまでぼくの研究室から十数人の学生がこの島に入っているのですけど、みんな性格もよかったんですよね。研究するのはもちろんですが、研究の対象地に生活している方に感謝して、つながりをきちっと考えられる学生が多かった。僕は良い学生に恵まれていますよ。

10年にわたる調査で、ダイトウコノハズクのかなりの個体を個体識別しています。この個体の様々なデータを使って、隔離された小さい個体群がどのように維持されているのか、そのメカニズムを解明しようと思っています。

また、将来的には、ダイトウコノハズクをはじめ南大東島の貴重な動植物を守るために、もともと大東諸島にあったダイトウビロウなどの樹種から成る森林を復活させることが重要だと考えています。少なくともあと50年はかかるでしょうね。

南大東島で行われた研究の成果が、希少な動植物を守るための一助になれば最高です。

(聞き手/一般財団法人自然環境研究センター上席研究員 中山文仁)