公益信託サントリー世界愛鳥基金は、「水辺の大型鳥類保護」部門を創出し、2015年度、助成事業を大きく拡大しました。

2015年4月7日、サントリー世界愛鳥基金の活動助成金贈呈式が東京・日本工業倶楽部大会堂にて行われました。

「水辺の大型鳥類保護」部門を創設したサントリー世界愛鳥基金は、従来の「鳥類保護団体への活動助成」部門、「地域愛鳥活動助成」部門と合わせて、総額4,000万円規模の助成を開始しました。新設された水辺の大型鳥類保護部門は、コウノトリ、トキ、ツルなど水辺の大型鳥類の保護活動を行っている団体への助成を通じて、水田や湿原など日本の豊かな水辺の環境保護を推進していきます。

贈呈式は、運営委員のご紹介の後、サントリーホールディングス執行役員・コーポレートコミュニケーション本部長の濱岡智氏、環境省自然環境局野生生物課長の中島慶二氏、運営委員長の小林光氏のご挨拶よりはじまり、各助成団体の発表が続きました。

|

「水辺の大型鳥類保護部門では、少し前までは、身近に共存していたコウノトリやトキ、またツルなど水辺の鳥を保護するため、自然再生をおこなっている団体を長い目で助成し、次世代につなげていきたい」 |

サントリーホールディングス執行役員・コーポレートコミュニケーション本部長の濱岡智氏 |

|

「保護活動は非常に範囲が広く、スケールが大きくなっている。これからは環境を整えていく活動がますます必要になってくる」 |

環境省自然環境局野生生物課長の中島慶二氏 |

|

「いちばん肝心なのは環境のバランス。危機的な状況にある水辺の生きもの全体の保全を考えていくことを目指してもらいたい」 |

運営委員長の小林光氏 |

|

発表者/根本崇さん(野田市長)/コウノトリと共生する地域づくり推進協議会

「コウノトリが舞う地域をめざして」(千葉県野田市)

|

野田市は、千葉県北西部に位置し、利根川・江戸川に囲まれた自然豊かな街です。市は生物多様性を推進しており、とくに南東にある「江川地区」では、広い範囲にわたって減農薬による田んぼをつくってきました。結果、自然破壊が懸念される都市近郊でありながら、トウキョウダルマガエルやメダカ、ドジョウ、タナゴ等が回復傾向にあり、多くの種類の猛禽類がこの地に戻ってきました。

実感したのは、「今なら間に合う!」ということ。野田市では、より一層の自然再生を推進するために、シンボルとしてコウノトリの定着を目指すこととしました。東京都と東京動物園協会の協力を得て、2012年に多摩動物公園から2羽のコウノトリを譲り受けて飼育を開始し、現在は7羽が市内で飼育されています。

今後は、この助成事業によりコウノトリの野生復帰をめざし、野田市の生物多様性を保全し、生物多様性の保全のために大切な利根川・荒川水系のネットワークを構築しつつ、関東全域へと生物多様性を広げていくことを目指しています。

|

発表者/川口誠さん・財部能成さん(対馬市長)/佐護ヤマネコ稲作研究会

「国内外の大型鳥類生息・繁殖地を繋ぐバードピアアイランドを目指して」(長崎県対馬市)

|

対馬は長崎県の離島で、韓国までわずか49キロに位置します。当会は、島の北西部の佐護地区で活動しており、この地は絶滅危惧種であるツシマヤマネコの生息密度が高い場所のひとつです。また、かつては渡り鳥のメッカとして多くのバードウオッチャーで賑わっていました。

近年、対馬でも圃場整備などで水田(湿地)環境が荒廃し、生物多様性が失われつつあります。対馬は山がちな島なので、水田は島面積全体の1%しかありません。水田環境の維持再生は生物多様性の観点からも非常に重要だと考えています。

対馬最大の水田地帯である佐護地区には、マナヅル、ナベヅルが毎年飛来します。大陸と日本を往来する渡り鳥の生息できる拠点を整えるため、水田環境の多自然化による野鳥の餌資源の再生、環境配慮型の農業の推進、ESDを取り入れた人材育成、定期的な鳥類の飛来数調査などに取り組んで行きたいと考えております。

|

発表者/加藤秀夫さん/NPO法人能登半島おらっちゃの里山里海

トキの舞う能登の里山里海創出プロジェクト(石川県珠洲市)

|

その昔、石川県の能登半島では、トキは身近な存在で、本州最後のトキも生きていました。これは、能登半島に大型鳥類の生息環境があったということに他ならず、今後、この助成事業によってトキあるいはコウノトリが生きていける環境を取り戻せる可能性が高いと考えています。その証のように、2014年3月から能登半島にトキが長期滞在しています。

能登半島には生物多様性の高い里山里海が今も残っており、2011年には珠洲市を含む能登の4市4町の「能登の里山里海」が、佐渡とともに日本で初めて世界農業遺産(GIAHS)に認定されました。2014年、珠洲市は生物多様性保全活動計画も策定しています。

ここでも少子・高齢化の急速な進行によって、里山・里海が荒廃し、一部では地域社会の維持が困難になりつつあります。トキやコウノトリなどの生息適地を創出するなかで、高齢者の雇用や若い人との交流が生まれることを願い、ヒトと生きものが共生する地域を作り出していく活動を行っていきます。

~ニホンライチョウの域外保全に向けた飼育繁殖技術の確立~(東京都)

里山に生息する鳥類及び野生動物の保護・治療と野生復帰(東京都)

~ ケイマフリ、ウトウ、ウミウの繁殖状況の解明 ~(北海道)

~ニホンライチョウの域外保全に向けた飼育繁殖技術の確立~

(東京都)

ニホンライチョウの飼育は、国内で1963年からの実績がありますが、安定した飼育繁殖技術の確立には至らず、2004年に中断していました。協会では、いよいよ絶滅が危惧されるニホンライチョウの飼育技術開発を進めようと、亜種であるスバールバルライチョウの飼育を開始し、2014年までに86羽に順調に増やしました。

この実績で安定して増殖する技術を習得したと考え、環境省と協力して2015年6月の産卵期に乗鞍岳でニホンライチョウの卵を採卵し、上野動物園と富山市ファミリーパーク(富山県)で人工ふ化する予定です。ひなが順調に育てば、将来的に生息地に戻すことも念頭に置き、いろいろな調査研究を進めていきます。

ブッポウソウは全国的に減少しており、その原因は住宅難だと言われています。しかし、東日本では巣箱をかけても増えないため、繁殖地以外に問題があるのではないかと考えられます。その減少要因を把握するため、2010年よりジオロケータ(照度センサーのデータから調査対象の位置を算出する装置)を用いて越冬地や渡りのルートの解明を目指しています。

これまでに鳥取県や広島県で繁殖した個体23羽を再捕獲し、うち越冬地のデータを得られた14個体を解析したところ、全てがボルネオ島で越冬していたことがわかりました。2015年には、東日本の繁殖個体に装置を装着し、西日本の繁殖個体と越冬地や渡りのルートに違いがあるのか検証していきます。

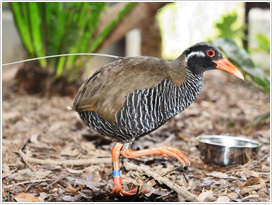

ヤンバルクイナ生息生態調査(沖縄県)

沖縄島北部に生息するヤンバルクイナは、一時は絶滅の淵に立たされましたが、マングースやノネコ対策が功を奏し、復活の兆しを見始めています。

一方、絶滅回避を目的としたヤンバルクイナの飼育下繁殖の取り組みも順調に進み、ヤンバルクイナを絶滅から確実に回避するための飼育下繁殖事業のテーマは野生復帰に耐えうるヤンバルクイナの創出ですが、その技術は確立されていません。

本助成研究では飼育下繁殖事業で作出された人工孵化・育雛個体が野生下で自立していけような、野生復帰訓練に関する研究や野生復帰訓練個体の追跡などを(公財)山階鳥類研究所と環境省と協同して行っています。

当ネットワークは、アジア初の猛禽類の研究と保全を推進する連携組織です。アジアには渡りを行う猛禽類が55種生息しています。助成事業では、これら猛禽類の繁殖地・越冬地・渡りルートの総合的な保全のための国際ワークショップをタイで開催し、東南アジア各国が連携して調査・保全を進める体制を構築します。

また、フィリピンでのサシバの密猟をなくすための緊急対策を開始します。サシバは、日本や中国を経て台湾に約3万羽が飛来していますが、フィリピンにおける飛来状況が不明でした。2014年、ルソン島で聞き取り調査を行った結果、多くの個体が飛来しているものの、密猟が行われていることが判明しました。助成事業では、地元の大学・地元住民等と連携を取り、保全対策を実施するための体制作りを進めます。

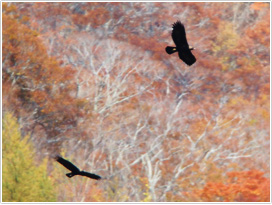

群馬県みなかみ町北部の10キロ四方ほどの国有林「赤谷の森」では、豊かな森を指標する野生動物として20年以上にわたりイヌワシのモニタリング調査を続けてきました。日本イヌワシ研究会の報告によると、日本のイヌワシのつがい数は221前後、1981年から2010年までに83ヶ所の生息地が消滅したと報告され、絶滅が危惧されています。

イヌワシは草原のような開けた環境で狩りを行い、ノウサギなどの小型哺乳類を主な獲物とします。生息環境が悪化している原因の1つはこの狩場の減少と考えられることから、助成事業では、人工林2haほどを皆伐して狩場を創出し、イヌワシの利用状況を24時間ビデオカメラでモニタリングできる環境を導入します。この試験の成果を、絶滅の危機にある全国のイヌワシの生息環境の向上に役立てることを目指します。

新型海上デコイによるエトピリカの誘致及び洋上調査(北海道)

当基金は、北海道の道東、浜中町の小島や湯沸岬で活動しています。エトピリカはアイヌ語で美しいくちばしという意味で、バードウオッチャーに人気のある種類です。1950年代には、小島でも卵やひなを獲るほど生息していたと聞きますが、現在はかろうじて数羽が見られる程度です。

小島では1995年からエトピリカを呼び寄せる目的でデコイの設置が始まり、現在では60体以上のデコイを設置し、1998年からは小島や岬に海上にデコイを浮かべて効果を得ています。飛来時期の春から夏にかけては、環境省と浜中漁業共同組合も、調査や刺し網の禁止などに協力してくれています。助成事業では、効果的な海上デコイを改良して導入し、さらなるエトピリカの誘致を目指すとともに、沖合にどのぐらいいるのかを船調査によりカウントする予定です。

佐渡島では、トキの再導入のための採餌環境の整備として、魚道やビオトープの設置、水田での化学肥料や農薬の低減などをよびかけてきました。今後、放鳥したトキを定着させるためには、実際のトキの食性を反映させた餌場整備をすることが必要ですが、餌種の80%が不明となっています。

この状況を打開する方法としては、糞中のDNAを解析して餌種を明らかにする「DNAバーコーディング法」があります。この解析に次世代シーケンサーを導入することによって、より多くの糞を短時間で解析できるようになり、地域性や季節性を考慮した食性解析が可能となります。本助成で得られた結果から、トキの実際の食性を反映させた餌場整備方法を提案し、トキの野生復帰に向けた順応的管理の体制を整備することを目指しています。

里山に生息する鳥類及び野生動物の保護・治療と野生復帰(東京都)

当センターは、世界の野生動物保護を目的に1990年に設立されました。東京都町田市を中心に、のづた動物病院の協力のもと、傷ついたり、孤児となった野生動物を保護し、治療・リハビリを経て、野生動物たちを野生に返すことを主な活動としています。平成11年からこれまでの年間平均保護件数は100を超え、そのうち90%がヒヨドリやスズメなどの身近な鳥でした。

2014年5月より、町田の里山に保護した野生動物のリハビリ・リリースをメインとして、野生動物と共存する環境整備を含めた「さとやまプロジェクト」を開始し、拠点となる動物のリハビリ施設「さとやま保護センター」を設置しました。今回の助成事業では、このセンターに大型のバードケージをもうけ、最大15羽ほどの鳥類のリハビリを可能にします。

~ ケイマフリ、ウトウ、ウミウの繁殖状況の解明 ~(北海道)

北海道では、主要な海鳥の繁殖地の調査は進んでいますが、小規模な繁殖地の知見は限られています。そのため、我々は海鳥の繁殖地情報が少ない道北日本海側を中心に活動しています。礼文島は花の島として有名ですが、海鳥の繁殖地があることはほとんど知られていません。

今回の助成事業では、国立公園の礼文島西海岸の断崖と最北端にあるトド島で本格的な海鳥調査を初めて行います。トド島は周囲2km程度の無人島で、ウトウとウミウが繁殖しているのは分かっているのですが、その規模は明らかになっていません。国内では北海道と東北の一部にだけ繁殖する絶滅危惧種のケイマフリの繁殖状況は不明です。今回の調査で、繁殖の実態を明らかにし、今後の保護措置を提案するための基礎資料とします。